企業が省エネ対策でSDGsに貢献するには|具体的なアイデアも紹介

企業の省エネ対策は、SDGsに貢献できる可能性があります。自社の置かれている状況や課題に応じて適切な対策を講じれば、自社の企業イメージ向上と経費削減を両立することも十分可能です。

しかし、省エネ対策とSDGsを結びつけるためには、やみくもに対策を講じるだけでは不十分なケースが多く、どこに視点を置くのかが重要になってきます。この記事では、SDGsへの貢献と省エネ対策を両立するための方法について、具体的なアイデアに触れつつ解説します。

【目次】

1.省エネに関連するSDGsの目標とは

SDGsには全部で17ゴール(目標)、169のターゲットが存在しており、省エネによって貢献できる目標としては、次のようなものが挙げられます。

●7「エネルギーをみんなにそしてクリーンに」

●9「産業と技術革新の基盤をつくろう」

●11「住み続けられるまちづくりを」

●13「気候変動に具体的な対策を」

これらの目標は、それぞれ目指すターゲットが異なり、例えば目標7であれば「エネルギー効率の改善」や「再生可能エネルギーの普及」のほか、「再生可能エネルギーインフラの強化」などが該当します。

2.主な業種別の省エネに関する課題

あらゆる業種において、省エネの実現はSDGs貢献につながるものと考えられます。本記事では、更なる省エネの実現により、SDGsへの貢献度合いが特に高まるであろう業種をいくつかご紹介します。

自動車産業

世界的にEVの普及が進む中、日本でも近い将来EVが市場で一定のシェアを得ることが予想される一方、本格的な普及にあたっては車両のエネルギー効率向上、バッテリの高性能化・長寿命化などが課題となります。現行車と比較してさらなる省エネを実現できれば、商品の訴求力が高まることで普及が進み、地球温暖化対策や災害対策につながるでしょう。

家電メーカー

電気機器やガス機器などは、極力「最低限必要なタイミング」だけ使い、使用する機会を減らすのが有効です。例えば、ご飯をまとめて炊いて冷凍しておけば、あとは電子レンジで温めるだけでよく、電子ジャーでご飯を保温しておくよりも経済的です。煮込み料理を作るなら、圧力鍋を使うことで時短・火力節約につながります。入浴に関しても、できるだけ家族が同じようなタイミングで入浴した方が、追い炊きの時間を少なくできます。

データセンター運営・運用業

AI関連サービスの普及にともない、世界的にデータ生成の機会が増加しており、それに伴い消費電力の削減策が問われています。サーバの高効率化に加えて、空冷に代わる冷却システムの最適化、再生エネルギー導入などの取り組みを進めることで、競争力強化とSDGs貢献が見込めます。

その他の業種

先に挙げた業種以外であっても、実現できた省エネ策をアピールできれば、社会的評価を高めることにつながります。例えば、宿泊客が夜間に車を駐車場に停めることが多い宿泊施設なら、再生可能エネルギーやEV充電サービスの提供により顧客を誘致できるだけでなく、ピークシフトにより電気使用量を分散させるプランを設けることで、環境配慮と無理のない運用の両立をアピールできるでしょう。

3.省エネ・SDGs貢献につながる解決策

先に挙げたような課題の解決を試みるには、自社製品の高効率化・高性能化を実現する、または設備等の運用にかかる消費電力を抑制するため、次のポイントを押さえることが重要です。

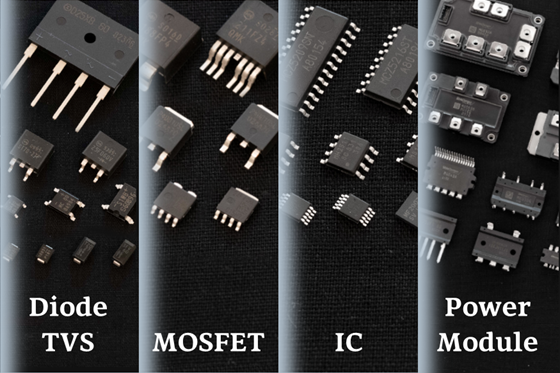

半導体製品の性能把握

半導体製品は、様々な分野にわたって人々の生活を支えており、低消費電力化を実現するためには高性能な半導体製品を搭載した設備・機器等の導入が求められます。同時に、自社に新しい設備を導入したり、リニューアルを検討したりしている状況においては、半導体製品の性能及びメーカーにも着目したいところです。

とはいえ、購入者の立場から設備に搭載されている電子部品の性能を把握するのは難しいでしょう。よって、例えばエアコンならAPF(通年エネルギー消費効率)の高さに注目するなど、指標を用いて比較することをおすすめします。

新技術への注目

かつて、自動車が空冷式エンジンから水冷式エンジンへと移行したのは、登場当時の公害規制に対応するためだったといわれています。データセンターでも、排熱された空気を大量の水により冷却する「チラー」という装置を使った水冷方式が主流となっています。

近年では、従来のシリコン半導体に加えて高耐圧・高耐熱・小型化を実現している、SiC(シリコンカーバイド)・GaN(ガリウムナイトライド)の用途も進んでいます。そのような新技術採用をアピールしているサービスを利用することで、安定したサービス提供が見込めるだけでなく、省エネにも貢献するでしょう。

再生エネルギーの活用

再生エネルギー活用と聞くと、太陽光発電・風力発電など「発電方法」をイメージするかもしれませんが、その他にも活用できるものは数多く存在します。例えば、これまで化石燃料に頼っていた熱利用につき、地中熱・太陽熱といった「既存技術の利活用」によって代替化できれば、その分電力使用量を抑制することにつながります。

運用ノウハウの蓄積

どんなに優秀な設備・ソリューションを導入しても、自社にノウハウがなければ十分な利活用は難しいでしょう。例えば、ホテルで充電インフラを整えるのであれば、宿泊客の夜間充電ニーズに応えるだけで問題ないのか、隣接する土産物屋に車を停める買い物客向けに急速充電器も設置するのか、判断は施設や売上によって変わってきます。

導入時は、自社で運用ノウハウを蓄積すべく小規模なチャレンジから始めて、自社で運用を継続できる手ごたえをつかむことが大切です。

4.高効率電源ソリューションの重要性

限られたエネルギーが有効活用されるためには、設備・機器自体の性能はもちろん、より多くの顧客に省エネ製品・施策が選ばれるよう、メーカー側も正しくニーズを把握する必要があります。新電元工業では、環境に配慮しながら社会とエネルギーをつなぐ「高効率電源ソリューション」を提供することで、現在及び未来のニーズへの対応を進めたい企業等のビジネス構築をサポートしています。

近年のトレンドの一つである「スマート照明」はLED技術とIoT技術を組み合わせることで、従来の照明に比べて大幅なエネルギー効率を実現しています。

例えば、センサーを使って人の動きや外光の変化を感知し、必要な時だけ点灯することで無駄な電力消費を抑えたり、自動調光機能によって明るさを最適化することでさらにエネルギーを節約します。遠隔操作や自動化といった高機能化が進む一方で、新たな機能実現に伴い回路が複雑化し、急激な電位差による誤動作への耐量ニーズが高まる中、新電元工業の民生機器向けサイリスタ「KC5FB60HV」はdv/dt(臨界オフ電圧上昇率)を10000V/μs以上へと改善し、ハロゲンフリー樹脂を採用することで環境負荷軽減にも貢献しています。

5.まとめ

省エネは様々なSDGsの目標に貢献し、企業イメージ向上やコスト削減、人材獲得にもつながります。しかし、業種・企業によって異なる課題を正しく理解した上で対策を講じなければ、十分な成果を得られない可能性があります。

例えば、自動車産業ならEVの高効率化、データセンターでは冷却効率化といったように、重要なポイントを絞って対策を講じることが大切です。高性能半導体製品の導入、水冷などの新技術搭載、再生可能エネルギーの活用、運用ノウハウの蓄積といった点にも目を向けると、課題にマッチする解決策が見つかるかもしれません。